Menu principal :

-

Exposition urbaine "Images de recherche"

- Variation d’épaisseur osseuse au cours de la croissance chez les Hominidés

- Toumaï, 7 millions d’années, le doyen de l’humanité

- Terrains de recherche en sciences humaines et sociales

- L’image numérique de la création à l’utilisation

- Découverte de l’existence d’une vie complexe et pluricellulaire de plus de 2 milliards d’années

- Cellules souches cancéreuses en migration

- Une association intime et durable entre des bactéries et des hôtes

- Simulation numérique d'un panache induit par un champ électrique appliquéà un fluide

- Atomisation d’une nappe liquide mince par injection de charges électriques

- Révéler la peinture murale

- Surfaces Algébriques : objets fascinants de recherche en Mathématiques

- Dédramatiser l’échec augmente les capacités de concentration et d’apprentissage des élèves.

- La recherche juridique d’aujourd’hui prépare les droits de demain

- Défi régional laboratoire XLIM SIC [concours de créations numériques]

- IUFM d'Angoulême

- IUFM de Niort

- Xlim SIC pour les lycées de la Vienne

- Slam ta Science, rencontres scientifico-poétiques

- Conférence "Du poison dans l'eau du robinet"

- Espace des Métiers Sciences

- IUT de Châtellerault

- IUT de Poitiers

- Jardin botanique universitaire à Mignaloux Beauvoir

- La fédération MIRES [Exposition]

Coordonnées :

Université de Poitiers

15, rue de l’Hôtel Dieu

86034 Poitiers Cedex

France

Tél : (33) (0)5 49 45 30 00

Fax : (33) (0)5 49 45 30 50

webmaster@univ-poitiers.fr -

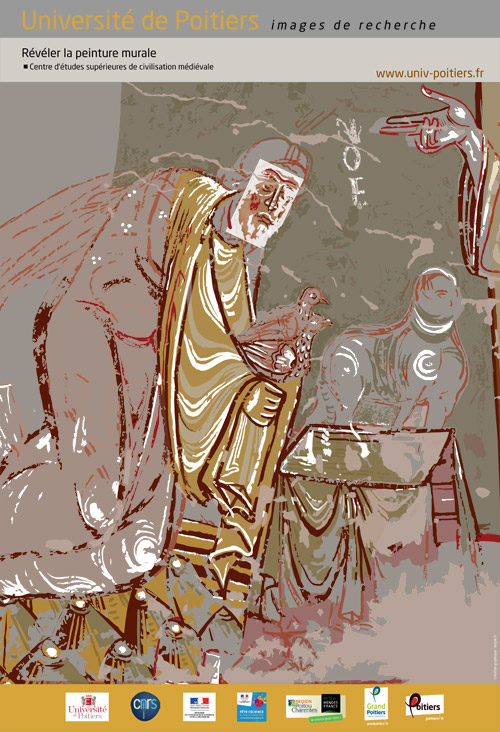

Révéler la peinture murale

Laboratoire :

Centre d’études supérieures de civilisation médiévale

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/

Révéler la peinture murale

_ _

Un instrument de recherche novateur au service de l’interprétation des peintures murales romanes

Le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale à Poitiers (CESCM) utilise une nouvelle technique de relevés stratigraphiques qui révèle les processus de création des œuvres picturales de Saint-Savin-sur-Gartempe

L’étude des peintures romanes de France, l’un des programmes de recherche du CESCM (UMR 7302 CNRS/Université de Poitiers), a débuté en 1990 et s’inscrit actuellement dans le cadre du programme « L’image romane ». Elle s’articule principalement autour de deux grands projets : un inventaire et l’étude monographique d’ensembles significatifs. Le travail d’inventaire comprend, d’une part, des campagnes photographiques exhaustives, d’autre part, l’insertion des clichés dans la base Romane et leur indexation. Cette indexation relativement poussée se fonde sur un thésaurus conçu à la fois par le Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval de l’EHESS et le CESCM : le TIMEL – Thésaurus des images médiévales en ligne – dont l’élaboration a imposé un long travail de réflexion sur les mots-clés, leur définition et la pratique de l’indexation.

Un lieu exceptionnel

Depuis 2006 la recherche se concentre sur l’ancienne église abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne) qui abrite les plus larges surfaces de peintures romanes de France, un ensemble unique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et dont la nef a fait l’objet d’une importante restauration durant trois années consécutives. Pour pouvoir renouveler l’approche d’une œuvre aussi célèbre et si souvent étudiée, il était indispensable de réunir le plus grand nombre de données possible et de repenser les méthodes d’approche des formes et de l’iconographie. Pour commencer, les peintures ont fait l’objet d’une couverture photographique complète avant et après restauration. Nous avons par ailleurs pu compter sur la participation très active des restaurateurs et des chercheurs du LRMH, le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.

Une richesse d’informations

La principale originalité de cette recherche réside cependant dans la réalisation de relevés stratigraphiques. Cette technique novatrice a été mise au point par le Centre d’études médiévales -ARTeHIS (UMR 6298) sur le chantier de Saint-Germain d’Auxerre pour résoudre des problèmes de lecture de parois qui avaient accueilli jusqu’à huit couches picturales. Acquise désormais au CESCM, elle consiste à reproduire sur un film plastique posé sur l’œuvre toutes les traces de peinture en renseignant leur valeur chromatique et la strate à laquelle elles appartiennent. Ce relevé est ensuite scanné et intégralement repris informatiquement afin de pouvoir séparer les différentes strates. Ces relevés extrêmement précis et riches en informations répondent à une grande partie des questions soulevées par les peintures murales. Ils offrent pour commencer la possibilité de dissocier les étapes successives du processus pictural durant lequel l’artiste superpose généralement entre quatre et six couches de couleurs, mettant ainsi en évidence des techniques susceptibles de caractériser une période, une région, un atelier voire un individu. Dans les cas de repentirs, lorsque le projet initial est modifié en cours d’élaboration, l’apport du relevé stratigraphique est encore plus précieux puisqu’il permet de visualiser séparément la première version et le résultat définitif. Cette discrimination est également très utile dans le cas d’un repeint postérieur ou d’une restauration. Enfin, ce type de relevé donne une plus grande lisibilité aux œuvres les plus effacées, ce qui peut s’avérer indispensable pour l’interprétation du contenu sémantique d’une scène ou de ses détails stylistiques.

Des relevés dans les moindres détails

Ces différentes questions étant soulevées séparément ou conjointement par les peintures de la nef de Saint-Savin, elles ont motivé plusieurs campagnes de relevés financées notamment par la Région Poitou-Charentes et la DRAC Poitou-Charentes. Le choix des scènes étudiées de la sorte a été déterminé par l’intérêt des problématiques qu’elles mobilisaient. Deux exemples particulièrement éloquents suffiront à illustrer la nature de ces problématiques et celle des réponses apportées par les relevés. La scène du Sacrifice de Caïn et Abel présente à la fois l’un des repentirs les plus importants de ce vaste cycle dédié à l’Ancien Testament et des repeints réalisés au XVe siècle, au moment où l’on a restauré pour la deuxième fois le bandeau décoratif du faîte de la voûte (fig. 1). Depuis la restauration des années 1970, on savait que l’on avait d’abord peint Dieu sous la forme d’une main surgissant d’un segment de ciel avant de la remplacer par une représentation du Christ. Le relevé du CESCM est toutefois allé plus loin en documentant les détails de la première version du personnage de Caïn, qui avait déjà été mise en couleur au moment du changement de parti, et un second repentir certes plus modeste puisqu’il ne concerne que la couleur des vêtements des deux frères, mais qui révèle néanmoins un souci d’établir un équilibre chromatique au sein de la scène (fig. 2). Quant aux repeints, ils se sont avérés moins importants qu’on ne l’avait cru, se limitant aux cheveux du Christ et à cette sorte de plastron ornant son torse. Le deuxième exemple émane de trois scènes juxtaposées relatant l’histoire d’Adam et Ève (fig. 3). Cette fois, c’est l’intervention d’un restaurateur du XIXe siècle qui posait problème puisque celui-ci avait refait la partie supérieure des protagonistes de la Présentation d’Ève à Adam en leur donnant à tous les trois une tête barbue. Lorsqu’il aura été traité, le relevé pourra proposer une image de la scène libérée de ces restaurations outrancières et certains détails originaux qui, jusqu’à ce jour, avaient échappé à l’observation (fig. 4).

Les nombreuses photos de détails, l’ensemble des relevés, les prélèvements et toutes les autres informations collectées sur les échafaudages ont contribué au développement d’une réflexion approfondie sur les techniques, les artistes, leur style, la conception des scènes et du programme, la gestuelle ou encore l’utilisation des fonds colorés. Les résultats de cette réflexion interdisciplinaire ont déjà fait l’objet de quatre communications, dans le cadre de conférences ou de colloques, et de trois publications scientifiques. Elles seront ensuite réunies dans un ouvrage collectif dont la publication est prévue pour 2014.

Marcello ANGHEBEN < CESCM marcello.angheben@univ-poitiers.fr

Dernière mise à jour : 9 octobre 2012

![]() Recevez en temps réel les dernières actualités publiées sur le site en vous abonnant au flux RSS. S'abonner...

Recevez en temps réel les dernières actualités publiées sur le site en vous abonnant au flux RSS. S'abonner...

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - 86034 POITIERS Cedex - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr - Crédits et mentions légales

- Accueil |

- Administration du site |

- Dernière mise à jour du site : 9 octobre 2012